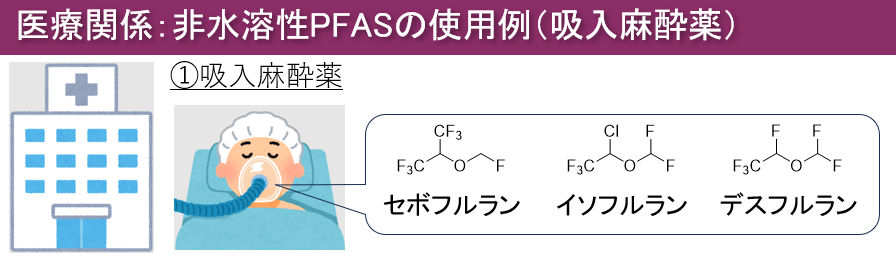

吸入麻酔薬としても非水溶性のPFASが活躍しています。現在使用されている吸入麻酔薬の例としてセボフルラン、イソフルラン、デスフルランが挙げられます。これらの代表的な吸入麻酔薬にはほぼフッ素原子が含まれていますが、これは従来の麻酔薬(エーテルやクロロホルム等)がもっていた「引火・爆発の危険性」「臓器毒性」の克服を目的とした設計に由来しています。

フッ素原子の導入には、主に以下の3つの効果があります。

①不燃性の付与:揮発性は高いまま「不燃性」となるため、手術室のような酸素リッチな環境でも引火・爆発の危険性が小さく、安全に使用できる。

②化学的安定性・代謝耐性:炭素-フッ素結合は化学的に強固で不活性であり、体内での分解、代謝に対して耐性が高い。これによって、「代謝されにくく」「体内で分解しにくい」性質を示します。結果として臓器毒性が低減し、より安全に使用できる。「永遠の化学物質」といわれる性質を良い効果として活用した例と言える。

③揮発性・脂溶性の調整:「脂溶性(親油性)」が適度に調節され、吸入麻酔薬として求められる「適度な揮発性」が実現される。これにより薬剤の吸入・排出がコントロールしやすくなり、麻酔の導入と覚醒が速やかになる利点がある。

フッ素原子を持った非水溶性PFASを麻酔薬として使うからこそ、私達は安全に外科手術を受けることができると言ってもよさそうです。