PFASとはPer-andPFASとはPer-and poly- FluoroAlkyl Substancesの略称です。

易しく言えば「フッ素という原子が密集した構造を持った物質達」といったイメージです。

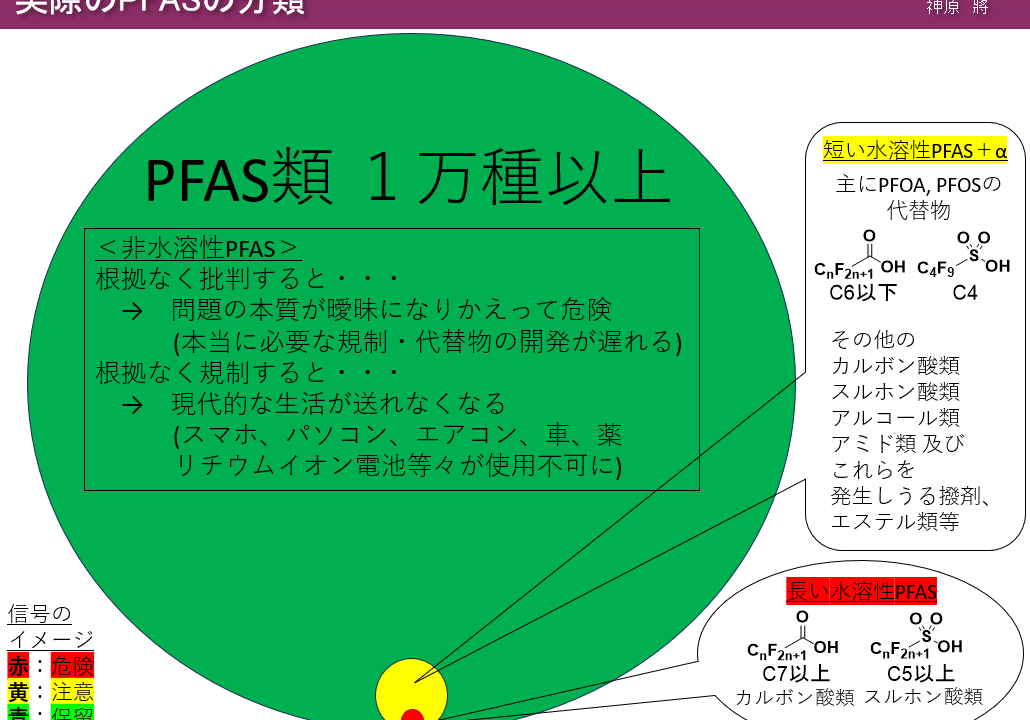

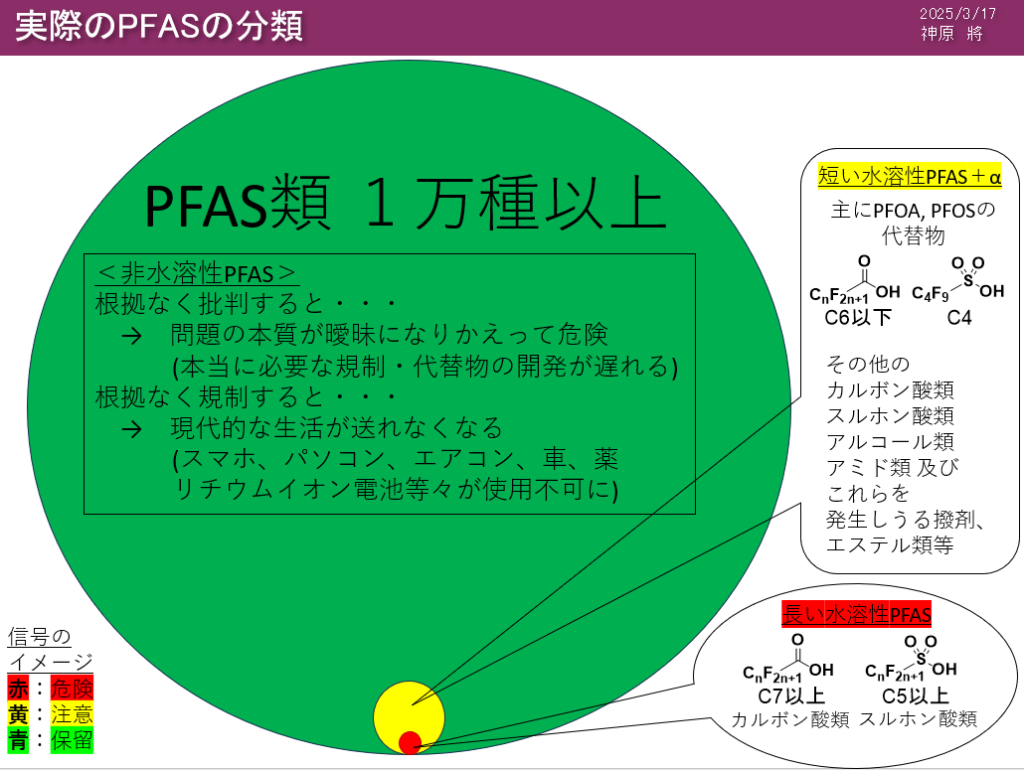

物質”達”と書いた様に、PFASには数千~1万種類以上の物質があります。そのため、PFASと言っても本当に色々な物質があり、「PFASは危ない!」とか「PFASは無害だ!」とか、一まとめにして簡単に言えるものではありません。

ここでは、PFASを3つの分類に分けて大まかに説明してみたいと思います。信号の色のイメージで3つの分類を作りました。

<①長い水溶性PFAS(赤色)>

「水に溶ける水溶性PFASの中でも、特に危険なもの」というイメージです。現在(2025年3月2日時点)、日本ではC8カルボン酸(PFOA), C8スルホン酸(PFOS), C6スルホン酸(PFHxS)の製造・使用が原則禁止されています。この内、少なくともC8カルボン酸(PFOA)は、少なくとも6種類の病気(高コレステロール血症、潰瘍性大腸炎、甲状腺疾患、精巣がん、腎臓がん、妊娠高血圧症)と関連していた可能性が高いことが、アメリカでの裁判で報告されています。そのため、C8カルボン酸と類似の化学構造を持つ物質については規制を進めていく必要があると考えます。特に、生体蓄積性が大きくてフッ素骨格が長い、C7以上カルボン酸類とC5以上スルホン酸類については、製造・使用を原則禁止していただきたいと考えます。これらの長い水溶性PFASは、生体内での代謝が難しく、体外へ排出されるスピードが遅いことが分かっています。また、環境中でもなかなか分解されずに残ってしまいます。

また、この赤のグループのPFASは、水を嫌うフッ素が密集した骨格を持つのに、例外的に水に溶けます。これはカルボン酸やスルホン酸という、水を好む骨格も持っているためです(カルボン酸を持つ有名な物質としては、お酢に含まれる酢酸があります)。この水を嫌う骨格と水を好む骨格を両方持つことから、泡消火剤等として、水に溶かして使われてきました。残念なことに、排水が綺麗にされないまま工場外に流されてしまったり、泡消火剤として使用されて環境中に放出されたりしてきました。

<②短い水溶性PFAS(黄色)>

赤のグループのPFASと似た化学構造を持つが、フッ素部分が短い物質です。「水を嫌う骨格と水を好む骨格を両方持つこと」は赤と共通しています。これらも同じく水に溶かして使われることが多いです。3種のPFASが規制されたことで、代わりの物質として利用されることが多い物質達です。例えば、PFHxA, GenX, PFBS等(C6以下カルボン酸類、C4スルホン酸等)があります。化学者としては、ある程度危険性がはっきりしているC8カルボン酸(PFOA)に構造が似ているのだから、短い水溶性PFASについても注意した扱いが必要と考えています。排水・水道水中の濃度を厳しく制限する等の対処が必要なのではないかと考えています。

ただ、製造・使用まで禁止してしまうと、半導体や有益な非水溶性PFAS(この後に説明)の製造が難しくなり、現代社会が成り立たなくなるように思います。この短い水溶性PFASについては現実的で安全性も確保できる様なバランスの取れた対応を取るのがいいと私は考えています。

<③非水溶性PFAS(青色)>

水を嫌う骨格で構成されたPFASです。PFASの説明としてよく言われる様に「水や油をよくはじく」物質が多いです。水にも溶けません(非水溶性)。大多数のPFASがこの分類に当てはまり、現代社会の色んなところで活躍しています。

プラスチックやゴム系統のPFASもこの分類に当てはまります。自動車やリチウムイオン電池の部品としても使われていますし、スマホやパソコンの重要部品である半導体を作る装置にも使われています。最近では石油をとる場面でも使われる様になりました。

ガス状のPFASもこの分類に当てはまります。エアコンや冷凍機に使われる冷媒(熱を移動させるための物質)としても使われています。他にも半導体を作る時に使われるガス状PFASもあります。

最後に病院関係では、お薬にもPFAS系統のものが多くあります。他にもカテーテルや内視鏡、透析装置等、様々な場面で使われている様です。

一方で、危険性はどうなのか考えてみます。化学的には、規制済PFASとは似ていない物質だと考えます。水にも溶けません(非水溶性)から、乳化剤や泡消火剤としては使われていなくて、工場排水や消火剤の形で環境中に放出されることもないでしょう。水も油も嫌いな物質が多く、飲み水や海産物の形で人間の体内に入ってくる危険も感じられません。また、科学的な根拠や仮説をもって、非水溶性PFASの危険性を指摘した情報には出会ったことがありません。そもそも非水溶性PFASには本当に多くの種類の物質があるため、一まとめに危険だ安全だと言えないでしょう。

ここまで見てきた様に、非水溶性PFASは色々なところで現代社会を支えている物質です。なので、根拠や仮説なく非水溶性PFASの製造・使用を完全に規制してしまうと、現代社会は立ちゆかなくなります。この点も考えると、非水溶性PFASに対する規制は今のところ考えないで良いと考えます。

いかがでしたでしょうか。PFASという物質”達”を3つのグループに分けて説明してみました。最後に、「水道水からPFASが検出された」と報道されたとき、実際に検出されているのは赤や黄のグループの水溶性PFASです。危険性について紹介・議論されているのも、多くの場合、赤や黄のグループの水溶性PFASについてです。報道や行政関係者の皆さんは、「PFAS」ではなく「水溶性PFAS」という表現を使ってみてはいかがでしょうか。ぜひ混乱と不安を広げない的確な表現を使っていただけると嬉しいです。